馬刺しの馬ってどんな馬?

馬刺しは、熊本県が有名ですが馬刺しになる馬の種類はあまり知られていません。

どのような種類の馬が使用されているのか、産地はどこなのか調べてみました。

目次

馬の分類

馬は、一般的に軽種、中間種、重種と品種分類されている。

軽種

主に乗用や乗用の馬車をひくために改良された品種で、軽快なスピードとある程度の耐久力をもつように改良された馬であり、競走馬のサラブレッドはこの軽種に分類されている。

軽種馬・・・ サラブレッド、アラブ ・・・・600kg前後で、赤身が多い。

中間種

軽種と重種の交雑された種であり、両方の性質を併せ持った馬である。

中間種馬・・・セルフランセ、スタンダードブレッド、クオーターホース、ハクニー

重種

主に農耕や重量物の運搬のために改良された品種で、ペルシュロン、ブルトン、ペルジャン、ペルブルジャンなどの馬が該当する。

大きな個体では体重1トンを超えることも珍しくないそうだ。

重種馬・・・ ペルシュロン、ブルトン、ペルジャン、ペルブルジャン・・・800~1000kgで肉づきよくサシが入りやすい。

食肉としては、どちらかといえば、軽種よりも美味とされる重種馬が多く用いられている。

なかでも、ペルシュロン、ブルトン、ペルジャンの3種交配種であるペルブルジャンは特に美味で最高の肉馬と称されている。

馬肉になる馬の種類

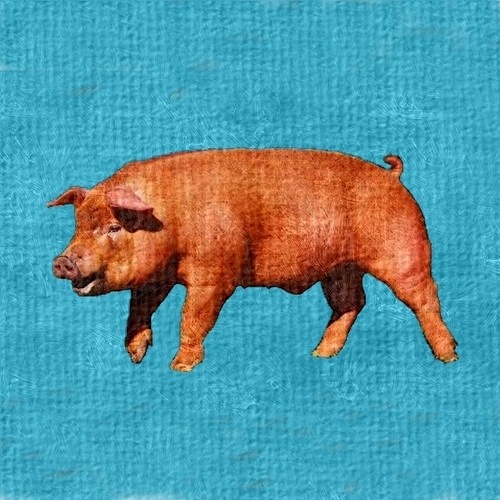

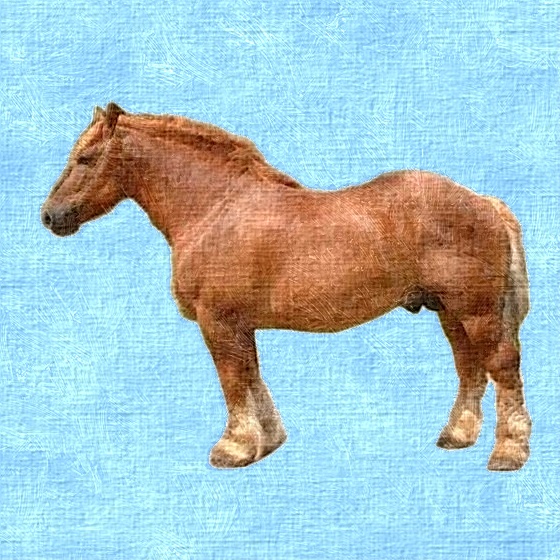

ブルトン種

フランスの北西のブルターニュ地方が原産で、ブルターニュ地方の在来馬にペルシュロン、ブーロンネ、アルデンネなどの品種を交配し誕生した品種です。

体高は約150cm~160cmで毛色は栗毛や糟毛(かすげ)が多く見られ鹿毛や芦毛も見られます。

強力な筋肉を持ち、短い頸と太くてたくましい胴が特徴です

以前は4つのタイプの馬がいましたが、現在は2つのタイプの馬が公式に認められており、ポスティエ・ブルトンとトレ・ブルトンに分類されています。

ポスティエ・ブルトンはノーフォークトロッターやハクニーとの交配の結果に誕生しました。

また、トレ・ブルトンの方はアルデンネの血が入っており、ポスティエ・ブルトンよりもやや大柄で主に食肉用として生産されています。

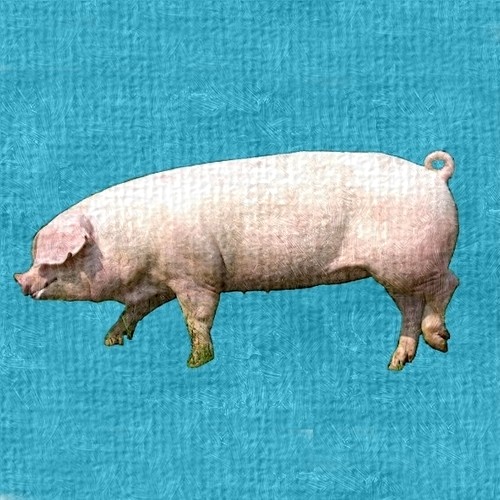

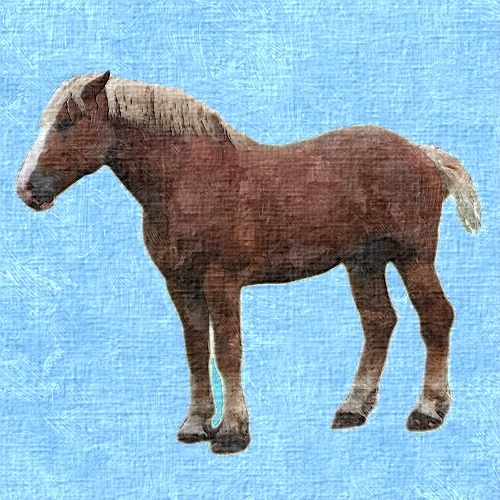

ペルシュロン種

原産地はフランス・ノルマンディーで、成立は8世紀に遡りフランス原産の重種にアラブ種等の血が入っているとされる。

毛色は青毛、芦毛等が多く、体型はサラブレッドに比べ足が短く、胴が太い。体高は160~170cmで大きなものでは2mを超え、体重は1トンにもなる。

性格はおとなしく鈍重だが、非常に力が強い。

日本ではおもに北海道で導入され、ばんえい競馬にも使われている。

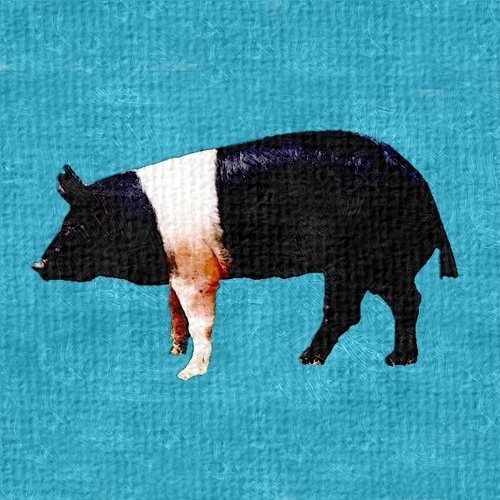

ベルジャン種

ベルギー・ブラバンド地方原産。

体高160~170cm、平均体重は900キロ前後。

原産地でのベルジャン種は他品種との混血が少なく、個体ごとの体格差は大きくありません。

しかし育種用に混血が進んだ個体では、大型の馬体が求められたため体高2メートル超、体重1トン以上の例も見られます。

ベルジャンの頭部は短く、太い頸を持ち、背中は短めです。

また、前後躯はガッチリとした作りになっています。

毛色は栗毛や糟毛が多く見られます。

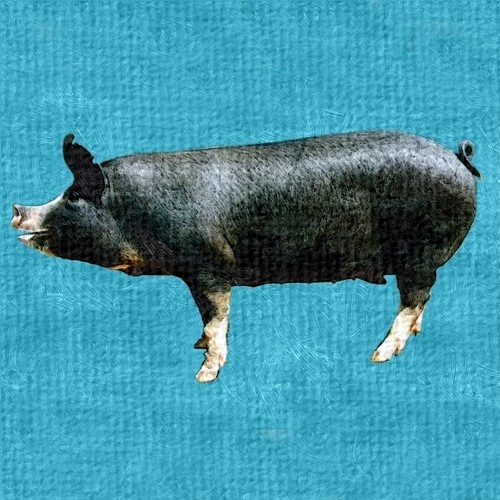

ペルブルジャン種

ペルシュロン、ブルトン、ベルジャンの3種をかけあわせた馬がペルブルジャンです。

どの原種よりも味覚に富んでおり、最高の馬肉とされています。

馬肉の生産状況

国内の馬肉生産

海外からの輸入

馬肉の輸入

平成27年度

カナダからの輸入が60%である。

馬肉として輸入の場合は加工品(ドッグフードなど)への使用がほとんどである。

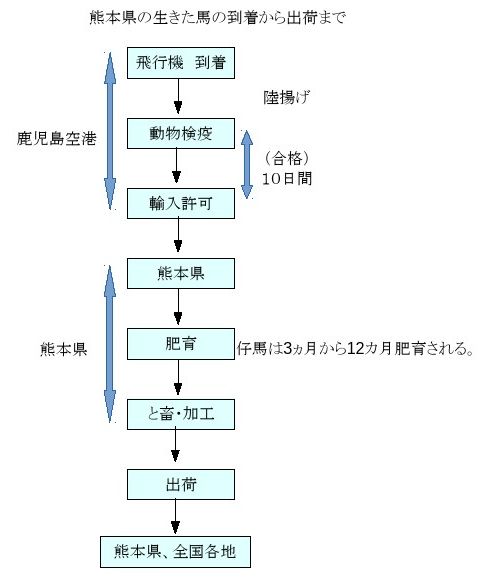

馬の生体輸入

食肉を目的とした馬の生体輸入頭数は、平成17年以降カナダのみで平成27年は4277頭。

それ以前はアメリカ、中国、オーストラリア、韓国から輸入していた。

熊本県の場合

馬刺しの産地

今まで国内で3ヶ月間飼育された馬ならば、原産国は日本になるというルールがあったのですが、2008年に熊本県内の食肉卸販売業者の偽装問題が発覚したことで平成16年にJAS法が改正され、「最も飼養期間の長い場所を原産地として表示すること」と変更されたのです。

興味ある方は ⇒ 馬刺し

馬肉は大きく分けて

①生粋の日本育ちの馬

(県名・地名)産馬刺し、純国産馬刺し等 例:熊本産馬刺し

②海外や県外から輸入した馬を4ヶ月以上肥育した国内肥育馬

(県名・地名)馬刺し、国産馬刺し等 例:熊本馬刺し、国産馬刺し

③海外で加工されて日本へ運ばれてくる輸入馬肉

(国名)馬刺し等 例:カナダ産馬刺し

の3つに分けられる。

熊本県では、生粋の熊本育ちの馬は年間200頭ほどしかおらず、食肉処理される馬の70%以上がカナダなどから輸入された馬となっています。

福島県では、会津若松や喜多方などの“会津”地方において盛んで、馬肉において「西の熊本、東の会津」とも呼ばれています。

熊本と会津。両者が対照的なのが、熊本はサシの入った“霜降り”の馬肉文化に対し、会津は脂身の少ない“赤身”の文化。

これは、熊本が重種馬を用いるのに対して、会津は国産の軽種馬を主流としているからです。

とろける旨さは格別の熊本の馬刺しと、あっさりした美味しさが格別の会津の馬刺し。ぜひ食べ比べてみてください。

まとめ

産地によって馬刺しに多少の違いはありますが、馬刺しの風味や食感は馬の種類や飼料によって大きく変化しますので、同じ産地であっても、風味や食感が微妙に異なります。

そういった違いを楽しむのも馬刺しの醍醐味ですので、この機会に様々な地域の馬刺しを食べてみてはいかがでしょうか。

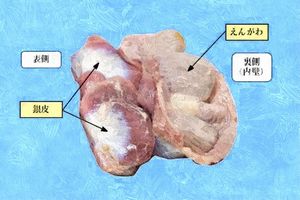

軟骨とはちょっと違うコリコリとした弾力のある独特の食感が特徴の希少部位。

軟骨とはちょっと違うコリコリとした弾力のある独特の食感が特徴の希少部位。 ヒアルロン酸たっぷりでアワビのように美味だとか?

ヒアルロン酸たっぷりでアワビのように美味だとか?

琉球国成立二百年後の1385年頃。琉球国王「察度」の使者の「泰期」が明国から種豚を持ち帰り繁殖させ、食用に供したのが始まりとされる。

琉球国成立二百年後の1385年頃。琉球国王「察度」の使者の「泰期」が明国から種豚を持ち帰り繁殖させ、食用に供したのが始まりとされる。

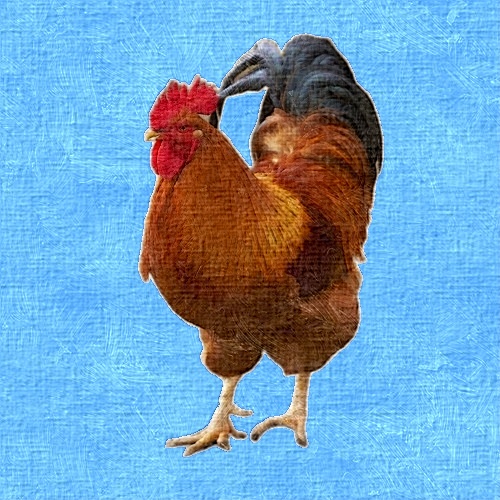

鶏の原種の特徴を色濃く残している「岐阜地鶏」は、飛騨では「飛騨地鶏」、郡上では「郡上地鶏」と呼ばれ、昭和16年に天然記念物に指定されてから「岐阜地鶏」と呼称されるようになりました。

鶏の原種の特徴を色濃く残している「岐阜地鶏」は、飛騨では「飛騨地鶏」、郡上では「郡上地鶏」と呼ばれ、昭和16年に天然記念物に指定されてから「岐阜地鶏」と呼称されるようになりました。

英仏海峡のジャージー島原産の乳用種です。

英仏海峡のジャージー島原産の乳用種です。 正式名称はアバディーン・アンガスである。

正式名称はアバディーン・アンガスである。 明治時代から日本に輸入されている乳用種で、原産地は、ライン河河口の低湿地であるオランダのフリーネ地方や、品種名の由来となったドイツのホルスタイン地方です。

明治時代から日本に輸入されている乳用種で、原産地は、ライン河河口の低湿地であるオランダのフリーネ地方や、品種名の由来となったドイツのホルスタイン地方です。 東北北部原産の肉用種で、この地方では古くから南部牛と呼ばれ、鉄鉱山での作業や太平洋からの塩の運搬に使役されていました。

東北北部原産の肉用種で、この地方では古くから南部牛と呼ばれ、鉄鉱山での作業や太平洋からの塩の運搬に使役されていました。 無角和種は、山口県阿武(あぶ)郡で在来和牛をアバディーン・アンガス種によって改良して生まれた品種です。

無角和種は、山口県阿武(あぶ)郡で在来和牛をアバディーン・アンガス種によって改良して生まれた品種です。 熊本系の毛色は黄褐色単色で体下部、四肢内側、眼、鼻の周辺が淡い。高知系は「毛分け」と称する角、蹄、眼瞼、舌、尾房、肛門などの黒い牛が好まれている。

熊本系の毛色は黄褐色単色で体下部、四肢内側、眼、鼻の周辺が淡い。高知系は「毛分け」と称する角、蹄、眼瞼、舌、尾房、肛門などの黒い牛が好まれている。 原産地は中国の浙江省(セッコウショウ)の金華市といわれています。

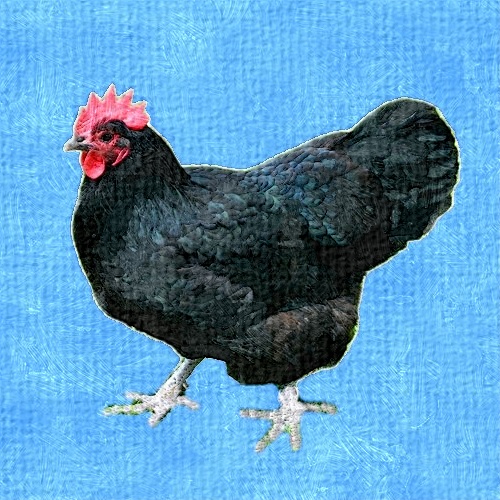

原産地は中国の浙江省(セッコウショウ)の金華市といわれています。 オーストラロープは、1890年代から1900年代はじめにかけて、卵肉兼用種の黒色オーピントンがオーストラリアで多産に改良されたもので、体重はオーピントンより小さい。

オーストラロープは、1890年代から1900年代はじめにかけて、卵肉兼用種の黒色オーピントンがオーストラリアで多産に改良されたもので、体重はオーピントンより小さい。 イギリスの古い品種で、ブラーマ、コーチンなどのアジア種や銀灰色ドーキングの交配で作られました。

イギリスの古い品種で、ブラーマ、コーチンなどのアジア種や銀灰色ドーキングの交配で作られました。

サソー社は赤鶏系の育種に専門化した会社で、フランス国内の高級肉であるラベル・ルージュ市場の60%以上のシェアを持っています。

サソー社は赤鶏系の育種に専門化した会社で、フランス国内の高級肉であるラベル・ルージュ市場の60%以上のシェアを持っています。

アメリカのCobbVantress社で育種改良された肉用鶏。

アメリカのCobbVantress社で育種改良された肉用鶏。

「ハイポー」とは「ハイブリットポーク」からきています。

「ハイポー」とは「ハイブリットポーク」からきています。

1962年、イギリスの6人の養豚農家が自分の農場で使用する種豚の品種を改善することを目的として、Pig Improvement Company (PIC)を設立しました。

1962年、イギリスの6人の養豚農家が自分の農場で使用する種豚の品種を改善することを目的として、Pig Improvement Company (PIC)を設立しました。