四国地方 地鶏の種類と血統

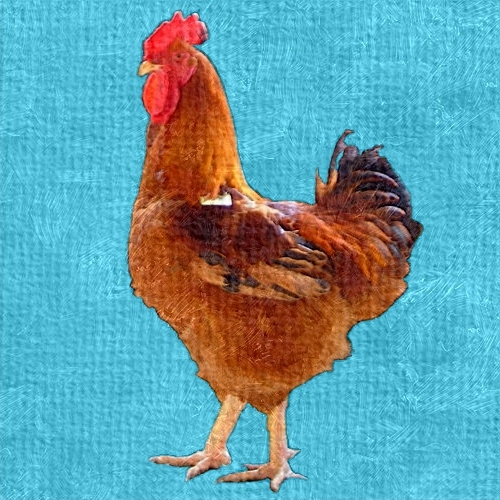

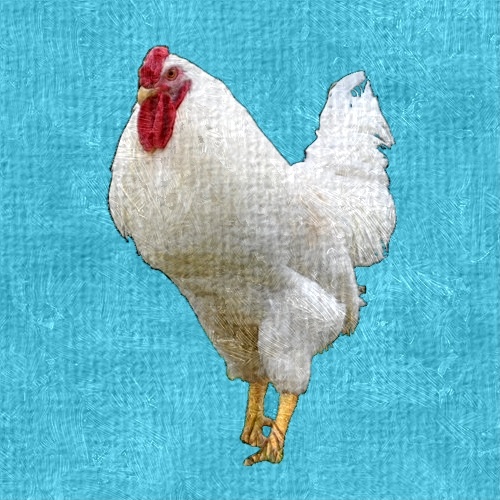

四国地方の地鶏の種類と血統図を掲載しました。 ■緑色の画像は在来種 在来種とは? 地鶏とは? ♂(オス)、♀(メス) 徳島県 阿波尾鶏 (あわおどり) 肉質はほど…

続きを読む

ソリレスって何? 鶏肉の希少部位...

6ビュー

ソリレスって何? 鶏肉の希少部位...

6ビュー

鶏の白子は希少部位?どこの部位?美味しい食べ方は?...

6ビュー

鶏の白子は希少部位?どこの部位?美味しい食べ方は?...

6ビュー

鶏のハラミとは? 鶏肉の希少部位...

6ビュー

鶏のハラミとは? 鶏肉の希少部位...

6ビュー

全国都道府県別 地鶏の種類と血統...

5ビュー

全国都道府県別 地鶏の種類と血統...

5ビュー

世界のにわとり図鑑 Vol.1...

3ビュー

世界のにわとり図鑑 Vol.1...

3ビュー

| 100g当たりの栄養成分 | ||

| 成分名 | 含有量 | 単位 |

| カロリー | 94 | kcal |

| タンパク質 | 18.3 | g |

| 脂質 | 1.8 | g |

| 塩分 | 0.1 | g |

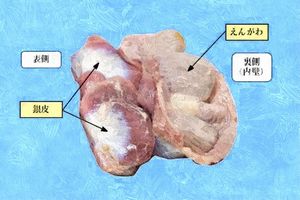

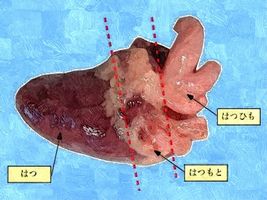

食べ物を砂粒ですり潰す歯のない鳥類特有の器官。

味にクセがなく、独特のコリコリした食感が特徴。

砂肝の周りにある筋肉(中間筋)。

焼き鳥で砂肝の壁の部分だけを集めて串打ちしたものです。

砂肝をつつむ銀色の皮で、ずりかべとも呼ばれる。

コリコリとした食感が特徴。

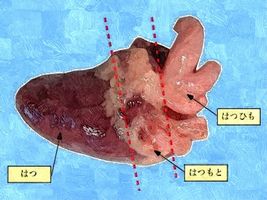

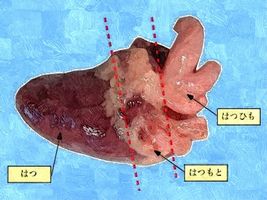

ハツモトにつながる血管の集まり。

歯ごたえのあるコリコリした食感。

ハツの上部でつなぎ目の部位。

ハツの上部でつなぎ目の部位。

「こころのこり」とも呼ばれている。

ハツを冠しているが、味や食感、脂ののり具合は全くの別物と言って良いほど異なる。

カン(血管)、つなぎ、赤ひも、心残り等とも呼ばれる。

英語で心臓を 意味する「Heart」の複数形でハツと呼ばれるようになりました。

意味する「Heart」の複数形でハツと呼ばれるようになりました。

「こころ」とも呼ばれています。

内蔵の部位ですが食感は筋肉と一緒で、クセもなくぷりっとした歯ごたえがあります。

ハツの上部でつなぎ目の部位。

ハツを冠しているが、味や食感、脂ののり具合は全くの別物と言って良いほど異なる。

カン(血管)、つなぎ、赤ひも、心残り等とも呼ばれる。

ハツモトにつながる血管の集まり。

軟骨とはちょっと違うコリコリとした弾力のある独特の食感が特徴の希少部位。

軟骨とはちょっと違うコリコリとした弾力のある独特の食感が特徴の希少部位。

主に焼き鳥の具材として使われる。

ヒアルロン酸たっぷりでアワビのように美味だとか?

ヒアルロン酸たっぷりでアワビのように美味だとか?

食感はコリコリしていて、塩焼きや串焼き、刺身で食べることもできるらしい。

もも肉を真ん中の関節で分けた、下半分の肉。

筋肉が発達している部位であり、もも肉より脂は少な目だが旨味は濃厚。

膝のナンコツ部分からナンコツを取り除き、残った肉の部分。

脚を直接動かす位置にあるため筋肉が発達しており、コリコリとした食感。

固めの肉質且つ濃厚な旨味はやみつきになる人もおり、人気部位となっている。

ももの内側部分の肉。

ももと同じような味ですが、肉質はもも肉より柔らかめで食べやすいというのが特徴。

下腹の皮のハラミに近い部分。

ハラミの肉を皮と脂が包み込んでおり、肉・皮・脂の3種類のハーモニーが堪能できる贅沢部位。

2羽分で1串が作れるかどうかの希少部位でもある。

もも肉の中でも、生後500日程度の親鳥のもも肉。

歯ごたえがあり、また深い味というミックスは、鶏肉であっても肉と言うことを思い起こさせます。

ももの付け根近くにある筋肉となります。

1羽から2本しか取れない希少部位。

ジューシーさと肉の歯ごたえがベストマッチしており、焼き鳥屋で発見したら食べておきたい一品。

もも肉が皮に差し込んだ部位。肉と皮が同時に楽しめるという、珍しい部位。

1羽からあまり取れない希少部位。

珍しさもあり話のタネにもなるので、焼き鳥屋のメニューにあれば、是非一度試してみたい部位となります。

お尻の羽の付け根付近にある座骨についている筋肉。

お尻の羽を動かすため運動量が多く、筋肉が発達。肉の形が羽子板の形に似ていることから、羽子板、と呼ばれている。

運動量の多い筋肉ながら脂多め。

2~3羽で1串という希少部位であり、店で見かけたら頼んでみたい一品。

お尻の羽の付け根にある、尾骨の周囲にある肉。

羽子板同様、運動量の多い筋肉であり発達している。

ぼんじりも脂多め。

羽子板は希少部位だが、ぼんじりは焼き鳥店では頻繁に見ることができる一品。

鶏の脂を味わうのに最適な一品です。

鶏の肩の部分にあたる肉で手羽の付け根とむねの間にあります。

羽を動かすときに、合わせて動く部位でもあるので、むね肉より身が引き締まっています。

むね肉の近くに少しだけついている部位ですが、むね肉のさっぱりした味わいと違い、柔らかくジューシーな歯ごたえです。

それでいて脂っぽさはあまりなく、鶏肉本来の旨みが楽しめます。

ひと噛みすると少しの弾力を感じ、その後に、じゅわっと肉汁があふれ出します。

鶏の首周りの部位。(前後の肉)

よく動く場所であり、とても身が締まっていて歯ごたえがよく、適度な脂身を持つ。

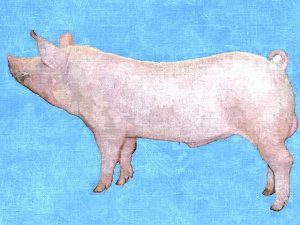

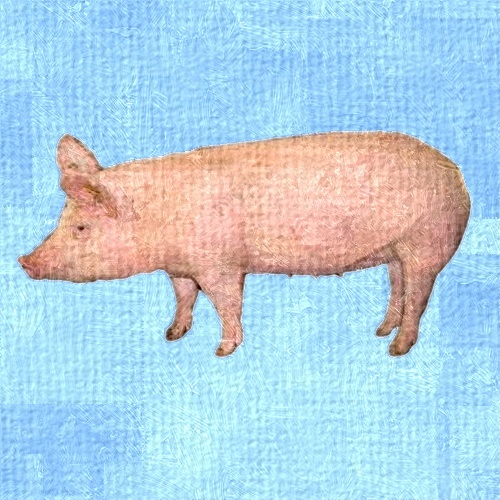

三元豚とは、3種類の純血種を掛け合わせた雑種豚という意味であり、三元交配豚とも呼ばれる。

交配の目的は、雑種強勢効果を利用して、高いレベルで、繁殖性、産肉性、肉質等のバランスをとるためである。

現在は、繁殖性の優れたランドレース種(L)と大ヨークシャー種(W)を掛け合わせた雑種豚(LW)を子取り母豚とし、さらに止雄豚として肉質の優れたデュロック種(D)を掛け合わせた雑種豚(LWD、WLD)を肉豚にすることが主流となっている。

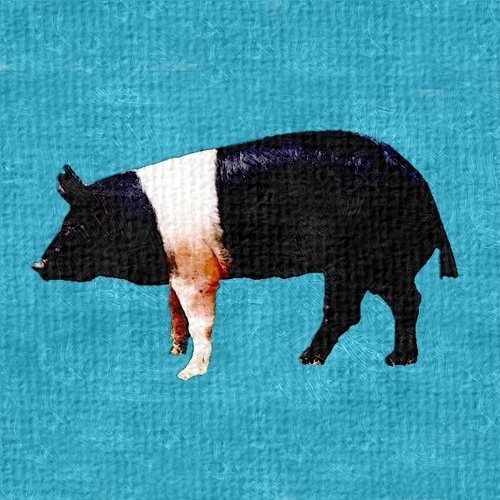

最近では、繁殖性や産肉性を犠牲にしてでも、最高の肉質を追求して差別化を図る銘柄豚も生産されており、バークシャー種を掛け合わせたものが出てきている。

各品種の特徴は、以下の通りである。三元豚はこれらの特徴を勘案して、養豚生産者が好みによって掛け合わせたものである。

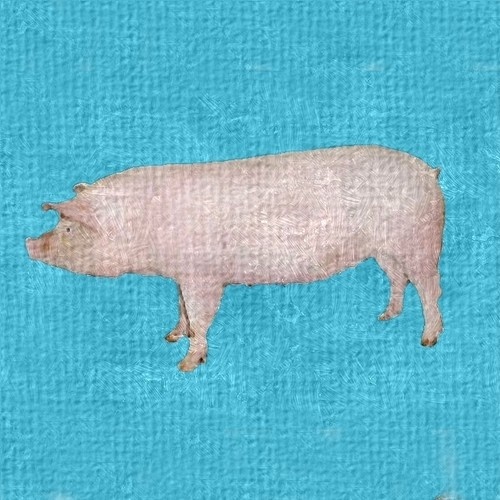

・ランドレース種 :繁殖に優れている。

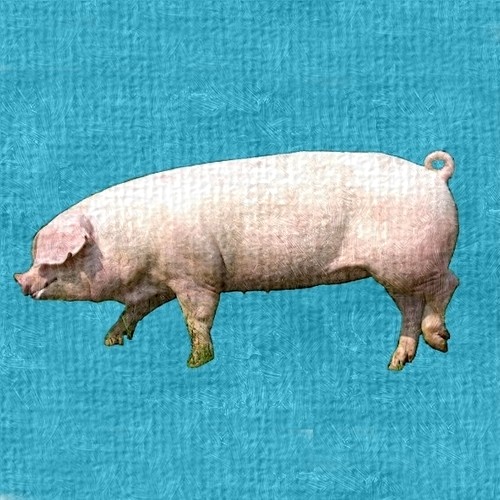

・大ヨークシャー種:繁殖に優れており、産肉性とのバランスが良い。

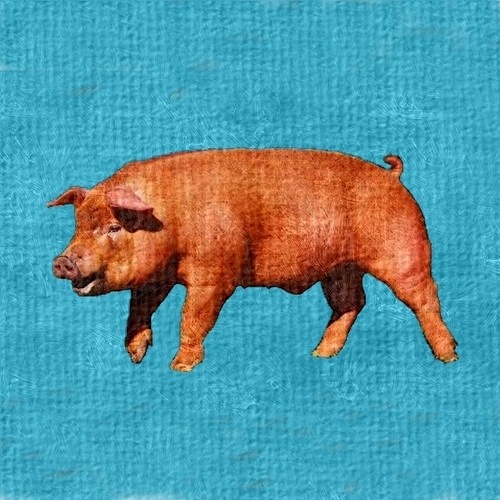

・デュロック種 :肉にサシ(網目状の脂肪)が入り、霜降り状になる。獣臭が強い。

・バークシャー種 :黒豚。肉質の「きめ」が細かく、食味が良いが、発育性に難がある。

・ハンプシャー種 :高付加価値の部位の比率が多く、産肉性に優れている。

地鶏の定義、その条件とは以下の4つです。

Ⅰ.在来種由来の血統が50パーセント以上であること。

在来種とは、明治時代までに日本国内で成立したか、導入されて定着した鶏の品種のことで、烏骨鶏や尾長鶏、コーチン、比内鶏、軍鶏など38種類があります。

Ⅱ.孵化日から80日以上飼育していること。

Ⅲ.孵化してから28日目以降は、鶏舎の中か屋外で、鶏が床か地面を自由に動き回れる「平飼い」で育てること。

Ⅳ.孵化してから28日目以降は、1平方メートルあたり10羽以下の環境で飼育していること。

この条件をすべてクリアしたものが、地鶏として認定されます。

日本農林規格に記載されている在来種。

明治時代までに国内で成立し、又は導入され定着した品種。

現在、在来種と認められているのは以下の品種である。

会津地鶏・伊勢地鶏・岩手地鶏・インギー鶏・烏骨鶏(うこっけい)・鶉矮鶏(うずらちゃぼ)・ウタイチャーン・エーコク・横斑(おうはん)プリマスロック・沖縄髯(ひげ)地鶏・尾長鶏・河内奴(かわちやっこ)鶏・雁(がん)鶏・岐阜地鶏・熊本種・久連子(くれこ)鶏・黒柏鶏・コーチン・声良鶏(こえよしどり)・薩摩鶏・佐渡髯(ひげ)地鶏・地頭鶏(じとっこ)・芝鶏(しばっとり)・軍鶏(しゃも)・小国(しょうこく)鶏・矮鶏(ちゃぼ)・東天紅鶏・蜀鶏(とうまる)・土佐九斤(くきん)・土佐地鶏・対馬地鶏・名古屋種・比内(ひない)鶏・三河種・蓑曳矮鶏(みのひきちゃぼ)・ 蓑曳(みのひき)鶏・宮地鶏・ロードアイランドレッド

翼をもつ鳥類に特有の骨部分。 棒状の骨ではなく、鳥の竜骨(凸面のような形で胸部に備わる大きな骨)の中央で縦に走る突起。

船の底で縦に走る竜骨に似ている。 発達した大胸筋を支えるために必要なので、翼をもつ鳥類では竜骨突起が発達した。

平胸類は、現生鳥類の中で原始的なグループである古顎類の中で、完全な地上棲に進化したグループである。

特徴

飛ばない地上性の大型の鳥類である。

胸骨に竜骨突起がない、平胸類という名はこれに由来する。

羽根は左右対称であり、飛翔に適した形状をしていない。

*wikipediaより

有機酸の一種である。

生体内においてエネルギー源として貯蔵される。

筋肉へのエネルギー供給を増大し運動機能を高める機能をもっています。

そのため、瞬発力を必要とするスポーツなどに有効といわれています。

又高齢者の日常的な運動能力の改善にも役立つといわれており、高齢者の健康への貢献が期待されると考えられます。

アミノ酸由来の物質で、身体のほぼすべての細胞に存在する。

L-カルチニン、アセチル‐L-カルチニン、プロピオニル‐L-カルチニンなど多くの物質の総称である。

カルニチンはエネルギー産生において重要な役割を果たしている。

カルニチンは長鎖脂肪酸をミトコンドリア内に運搬し、酸化(燃焼)することでエネルギーを産生している。

さらにカルニチンは、生成された有毒な物質をミトコンドリアの外に運びだし、蓄積するのを防いでいる。

こういった重要な役割を担っていることから、カルニチンは骨格筋や心筋に多く存在し、脂肪酸を燃料として利用している。

*ミトコンドリアとは?

ほとんどすべての生物(動植物や菌類など)の細胞に広く含まれている細胞内構造物の一つです。

このミトコンドリアは一つの細胞に数十から数万という大変な数が含まれています。

これらのミトコンドリアは細胞の中で呼吸をしてエネルギーを生産しているのです。

我々が肺から吸い込んだ酸素は、血液によって体内の細胞に運ばれ取り込まれ、ミトコンドリアによって糖や脂肪を燃やす燃料として使われていることになります。

燃やすといっても生化学的に糖などを分解していく過程でエネルギーが発生するわけで、我々はそのエネルギーを利用して体温を保ち運動をして生きていることになります。

*長鎖脂肪酸とは?

分子に含まれる炭素数が11以上の脂肪酸。

魚油の成分であるエイコサペンタエン酸、大豆油やコーン油などのリノール酸、オリーブオイルのオレイン酸などに含まれる。

1894年(明治27年)4月25日、暴風雨により上海からタコマへ向かう途中で座礁し、種子島に漂着したイギリス帆船ドラメルタン号に食糧用として船に積まれていた鶏がもととなっている。

同船の救援や乗組員滞在時の接待の謝礼として11羽の鶏を島民が譲り受けた。

名称の由来は、イギリス人をインギーと呼んでいたことに由来する。

*wikipediaより

2013年(平成25年)に鹿児島県の天然記念物に指定。

原産地:鹿児島県

琉球国成立二百年後の1385年頃。琉球国王「察度」の使者の「泰期」が明国から種豚を持ち帰り繁殖させ、食用に供したのが始まりとされる。

琉球国成立二百年後の1385年頃。琉球国王「察度」の使者の「泰期」が明国から種豚を持ち帰り繁殖させ、食用に供したのが始まりとされる。

特徴

①皮毛は全身黒色で固く長い。

②顔鼻は長く目は小さい。

③顔には深い八字型の皺がある。

④耳は大きく垂れ、顔を覆っている。

⑤背は凹み短く、腹は垂れ地面に接触しがちである。

⑥後躯の発達がきわめて悪く前勝であり、肋張りが悪い。

肉質

①バラ肉の肉質は一般の市販豚に比べ、全脂質及びコレステロールが著しく少ない。

②主要な旨み成分である遊離アミノ酸含量が通常豚に比べ多く含まれている。

羽毛の色は小軍鶏の各種色から銀笹、濃猩々を除いたもの。

羽毛の色は小軍鶏の各種色から銀笹、濃猩々を除いたもの。

昔、中国地方で飼育されていた中型の短脚軍鶏で「通事」と呼ばれていた鶏が基となり、関東地方で改良されたものがこの鶏だと言われます。

特徴は顔面に深い皺が多く、目が見えないくらいで、見るからに凄みを感じさせます。

標準体重:雄1,700g,雌1,500g

愛知県の旧尾張藩士が尾張地方の在来種とバフコーチン(中国)を交雑し「名古屋コーチン」が作出されたのが明治初期。

愛知県の旧尾張藩士が尾張地方の在来種とバフコーチン(中国)を交雑し「名古屋コーチン」が作出されたのが明治初期。

この「名古屋コーチン」が1905年(明治38年)に日本家禽協会に公認されて、国産実用品種第1号となります。

その後、改良によりコーチンの特徴である脚毛が除去され、1919年(大正8年)に「名古屋種」と改称されました。

原産地:愛知県

主に秋田県北部・米代川流域(比内地方)にて古くから飼育されている。

また食用として一般に流通している品種を比内地鶏と呼ぶ。

冠は三枚冠、耳朶は赤、皮膚色は黄色、ももの羽毛は豊富。

*wikipediaより

1942年(昭和17年)天然記念物に指定。

原産地:秋田県

土佐地鶏は最古のもので、「小地鶏」(こじどり)とも呼ばれている。

土佐地鶏は最古のもので、「小地鶏」(こじどり)とも呼ばれている。

羽色は赤笹や白色等があり、単冠、赤耳朶(じだ)で、皮膚・頚色は黄色、成鶏の体重は雄0.9kg、雌0.6kg程度である。

1941年(昭和16年)に天然記念物に指定。

原産地:高知県

コーチンがベースである日本の「エーコク」を基に作られたといわれている。

冠は単冠、耳朶は赤、皮膚色は黄色、脚毛は無い。

原産地:高知県

東天紅・声良とともに日本3大長鳴鶏の一つとして知られる。

東天紅・声良とともに日本3大長鳴鶏の一つとして知られる。

名前は蜀鶏であるが一般的には唐丸が用いられる。

「真黒」(ほんぐろ)と呼ばれている「黒色」の羽色を持つ。

現在、黒色種と白色種(劣性白)が標準とされている。

1939年(昭和14年)に国の天然記念物に指定。

原産地:新潟県

雌雄ともにニワトリの特徴の肉垂れがなく、代わりにひげ状の羽毛が生えています。

雌雄ともにニワトリの特徴の肉垂れがなく、代わりにひげ状の羽毛が生えています。

雄の首には鮮やかな金色(山吹色)の羽毛があります。

原産地:長崎県

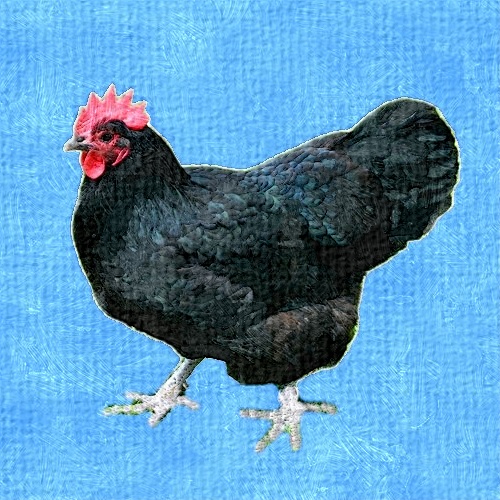

羽毛の色は黒色のみ。

羽毛の色は黒色のみ。

三重県の産で軍鶏の闘鶏の稽古相手を務めたことから、根性があって死んでも鳴かないと言われており、可哀想な鶏です。

標準体重:雄2,600g,雌2,100g

体型の特徴は、頚部は殆ど直立し、羽毛が少なく皮膚の露出部分があること。鶏冠は三枚冠(前や上から見て三枚且つ縦長に分かれている)が主体、肉髯(にくぜん)、耳朶(じだ)は赤色で小型。

体型の特徴は、頚部は殆ど直立し、羽毛が少なく皮膚の露出部分があること。鶏冠は三枚冠(前や上から見て三枚且つ縦長に分かれている)が主体、肉髯(にくぜん)、耳朶(じだ)は赤色で小型。

胸部は良く発達し、脚部も長く、筋肉が発達しています。

脚の色は黄色。

羽毛の色は赤笹、黒色、白色、黄笹、油種、猩々、浅葱。

標準体重:雄 3,800g,雌 3,000g

体型の特徴は、頚部は殆ど直立し、羽毛が少なく皮膚の露出部分があること。鶏冠は三枚冠(前や上から見て三枚且つ縦長に分かれている)が主体、肉髯(にくぜん)、耳朶(じだ)は赤色で小型。

体型の特徴は、頚部は殆ど直立し、羽毛が少なく皮膚の露出部分があること。鶏冠は三枚冠(前や上から見て三枚且つ縦長に分かれている)が主体、肉髯(にくぜん)、耳朶(じだ)は赤色で小型。

胸部は良く発達し、脚部も長く、筋肉が発達しています。

脚の色は黄色。

羽毛の色は赤笹、黒色、白色、黄笹、油種、猩々、浅葱。

標準体重:雄 5,600g、雌 4,900g

宮崎県および鹿児島県の霧島山麓において古くから飼育されていた在来種である。

名前の由来は、江戸時代にこの鶏を飼育していた農家の人達が極めて美味しい肉であることから藩城主の地頭職に献上している内、いつからともなく地頭鶏と呼ぶようになったと言われている。

1943年(昭和18年)天然記念物に指定。

原産地:宮崎県・鹿児島県

比内鶏と名古屋コーチンと並ぶ日本三大地鶏の一つ。

比内鶏と名古屋コーチンと並ぶ日本三大地鶏の一つ。

現在 純系の薩摩鶏は県の天然記念物に指定されてるので販売してる鶏は異種一系だけ掛け合わした地鶏となります。

薩摩鶏は旧薩摩藩島津家によりシャム(現在のタイ)のマレー系の鶏と日本古来の小国種との掛け合わせにより闘鶏用に用いられたのが始まりで別名薩摩しゃもと呼ばれています。

羽装には赤笹、白笹、白色、浅黄、黒色などがあります。

冠は三枚冠、クルミ冠です。

1942年(昭和18年)に天然記念物に指定

原産地:鹿児島県

コーチンという名前は元々は中国語の九斤黄という名前から来ている。

脚、お尻を覆うふわふわの羽毛、短くて湾曲した背中、短い尾が特徴。頑丈で、開けた場所にも限られた空間にも適応する。

羽毛の下の肌は黄色、卵は薄茶色。雌鳥は産卵能力に優れるが、産卵期間は長くはない。

*wikipediaより

原産地:中国

島根県と山口県で古くから飼育されてきた中型の鶏である。

緑黒色に光る羽と、尾が長いのが特徴。

1951年(昭和26年)天然記念物に指定。

原産地:山口県

明治時代、熊本県で従来種にバフコーチン種やエーコク種を交配して作られた鶏で、全身橙黄色を帯びた美しいバフ色の大型で肉質の優れた卵肉兼用種です。

明治時代、熊本県で従来種にバフコーチン種やエーコク種を交配して作られた鶏で、全身橙黄色を帯びた美しいバフ色の大型で肉質の優れた卵肉兼用種です。

冠は単冠、耳朶は赤、皮膚色は黄色。 脚毛は無い。

原産地:熊本県

鶏の原種の特徴を色濃く残している「岐阜地鶏」は、飛騨では「飛騨地鶏」、郡上では「郡上地鶏」と呼ばれ、昭和16年に天然記念物に指定されてから「岐阜地鶏」と呼称されるようになりました。

鶏の原種の特徴を色濃く残している「岐阜地鶏」は、飛騨では「飛騨地鶏」、郡上では「郡上地鶏」と呼ばれ、昭和16年に天然記念物に指定されてから「岐阜地鶏」と呼称されるようになりました。

1941年(昭和16年)天然記念物に指定。

原産地:岐阜県

烏骨(黒い骨)という名が示す通り、皮膚、内臓、骨に到るまで黒色である。

羽毛は白と黒がある。成鳥でもヒヨコ同様に綿毛になっている。

足の指が、普通のニワトリと同じ前向き3本に加え、後ろ向きの指が普通のニワトリの1本に対し2本(3本)あり、計5本(6本)あるのも大きな特徴である。

*wikipediaより

1942年(昭和17年)に天然記念物に指定。

性能の優れた外国鶏の普及により急速に飼育数が減り、かつては絶滅したと考えられていた。

性能の優れた外国鶏の普及により急速に飼育数が減り、かつては絶滅したと考えられていた。

だが幸運な事に、岩手県の山奥の集落である山形村の砂川さん宅で奇跡的に形体を保ったまま発見された。

羽の色は白笹、赤笹、銀笹と三種類存在し、白笹種の岩手地鶏は南部白笹鶏とも呼ばれる。

外見はセキショクヤケイの特徴を引き継いでおり、それでいて白笹という特有の羽色を有している。

*wikipediaより

1984年(昭和59年)に国の天然記念物に指定。

原産地:岩手県

会津地鶏の由来は定かではありませんが、平家の落人が愛玩用に持ち込んだものが生存したものとも言われています。

会津地鶏の由来は定かではありませんが、平家の落人が愛玩用に持ち込んだものが生存したものとも言われています。

会津地鶏の黒く長い尾羽は会津彼岸獅子の獅子頭に使用されています。

この彼岸獅子は大正年間(1570年代)に会津地方に伝承されたと言い伝えられていることから、会津地鶏は400年前に既に生息していたと思われます。

血液鑑定の結果からも固有の種であることが確認されて、長い歴史の中で、他の鶏と交雑することなく純粋な会津地鶏が維持されてきました。

原産地:福島県

大きな頭としゃくれあがった短い鼻が特徴です。ヨークシャーに中国豚(チャイニーズ)を掛け合わせているので、凹んだ頭に短い鼻という中国豚の特徴を持っています。

大きな頭としゃくれあがった短い鼻が特徴です。ヨークシャーに中国豚(チャイニーズ)を掛け合わせているので、凹んだ頭に短い鼻という中国豚の特徴を持っています。

肉質はきめ、脂肪の質で優れ、美味な豚肉とされています。

精肉用型の品種として戦前から昭和30年代の日本の豚の大多数を占めていましたが、現在は大型種が主流になり、ほとんど飼われていません。

穏やかでおとなしい性格の豚で、成長が速く早熟で16週目には食用として集荷できます。

その反面、寒さや暑さに弱いので温度管理には注意が必要です。

イギリス原産の品種。

体重:オス 約250kg、メス 約200kg

「赤笹種、黄笹種、白笹種、猩々種、碁石種、油種、白色種、浅黄種、黒色種」が標準とされている。

「赤笹種、黄笹種、白笹種、猩々種、碁石種、油種、白色種、浅黄種、黒色種」が標準とされている。

闘争技能中心に考えて繁殖される事が多い。

冠は三枚冠、耳朶は赤、皮膚色は黄色が多い。

1941年(昭和16年)に天然記念物に指定

原産地:タイ

コーチンという名前は元々は中国語の九斤黄という名前から来ている。

コーチンという名前は元々は中国語の九斤黄という名前から来ている。

脚、お尻を覆うふわふわの羽毛、短くて湾曲した背中、短い尾が特徴。頑丈で、開けた場所にも限られた空間にも適応する。

羽毛の下の肌は黄色、卵は薄茶色。雌鳥は産卵能力に優れるが、産卵期間は長くはない。

*wikipediaより

原産地:中国

烏骨(黒い骨)という名が示す通り、皮膚、内臓、骨に到るまで黒色である。

羽毛は白と黒がある。成鳥でもヒヨコ同様に綿毛になっている。

足の指が、普通のニワトリと同じ前向き3本に加え、後ろ向きの指が普通のニワトリの1本に対し2本(3本)あり、計5本(6本)あるのも大きな特徴である。

*wikipediaより

1942年(昭和17年)に天然記念物に指定。

英仏海峡のジャージー島原産の乳用種です。

英仏海峡のジャージー島原産の乳用種です。

フランスのブルトン種やトルマン種を基礎に改良されましたが、ブルトン種の影響を強く受けています。

毛色は、明るい淡褐色から暗い黒褐色までさまざまですが、単色で体の下部や四肢の内側は色が淡く、頭、頸(くび)、尻(しり)に濃色のボカシのあるものがほとんどです。

体は小型で、細くてきゃしゃな骨格をしており、顔はしゃくれていて目が大きいので、鹿のような可憐な印象を与えます。

性質は活発ですが、やや神経質です。

体が小さいため、乳量は年間約4000kgとそれほど多くありません。

しかし、乳脂肪率が高く(約5%)、脂肪球も大きいのでクリームが分離しやすく、その上、カロチン含量も高くて美しい黄色がでるので、バター原料乳として最適です。また、耐暑性が比較的強いため、熱帯地方の乳用牛の改良に多く利用されています。

正式名称はアバディーン・アンガスである。

正式名称はアバディーン・アンガスである。

黒単色、無角が特徴であり、小型。成雌で125cm、550kg程(雄で135cm、800kg程)。枝肉歩留に重点をおいて改良されたので、一層肢が短くコンパクトな体型である。産肉能力は1日増体量800g、枝肉歩留72%。環境適応性でショートホーンに優り、飼いやすい。

1916年にスコットランドから輸入され、無角和種の改良に貢献した後、絶えていたが、1961年にアメリカから輸入され、北海道・岩手・青森で1,500頭ほどまで増えたと報告されている。

日本におけるアンガス牛の発祥は、大正時代に山口県で和牛と交配してできた「無角防長種」にはじまります。

昭和に入ってからは、さらに無角防長種との交配が進み、「無角和種」が作られることになりました。

明治時代から日本に輸入されている乳用種で、原産地は、ライン河河口の低湿地であるオランダのフリーネ地方や、品種名の由来となったドイツのホルスタイン地方です。

明治時代から日本に輸入されている乳用種で、原産地は、ライン河河口の低湿地であるオランダのフリーネ地方や、品種名の由来となったドイツのホルスタイン地方です。

正式にはホルスタイン・フリーシアン種といいますが、日本では省略してホルスタイン種と呼んでいます。

毛色は黒と白の斑紋(はんもん)です。

ホルスタイン種は「乳用牛の女王」と呼ばれ、全世界で広く飼育されていますが、地域によって体型が若干異なります。

アメリカ型は四肢が長くて体高が高く、体型が角張った乳専用タイプです。

ヨーロッパ大陸型は後躯の肉付きがよく、乳用種ではありますが、生産物としては乳と肉の両方を目的としています。

これらの中間のタイプであるのがコンパクトな体で四肢が短いイギリス型で、ブリティッシュ・フリーシアン種と呼ばれています。

性質は穏和で飼育しやすく、寒さに強いのですが暑さには弱く、体質はそれほど強健ではありません。

ホルスタイン種の産乳能力は年間6000-8000kgときわめて高い。

乳脂肪率は3~4%で、カロチンをビタミンAに変えて乳汁中に出すので、乳は黄色味が薄く、白いのが特徴です。

しかも、乳用牛としては産肉性が高く、1日増体量は1.1kgです。

現在日本の牛肉生産の中で、ホルスタイン種のオスの肥育は重要な位置を占めています。

東北北部原産の肉用種で、この地方では古くから南部牛と呼ばれ、鉄鉱山での作業や太平洋からの塩の運搬に使役されていました。

東北北部原産の肉用種で、この地方では古くから南部牛と呼ばれ、鉄鉱山での作業や太平洋からの塩の運搬に使役されていました。

明治4年、この南部牛にアメリカから輸入されたショートホーン種とデイリー・ショートホーン種を交配して改良がすすめられました。

改良の方針は、岩手、青森、秋田、山形、北海道など、それぞれ飼育地によって一致していませんでしたが、昭和18年に登録を開始して、褐毛東北種と呼ばれる牛が誕生し、昭和32年に審査標準を統一、日本短角種として登録を一元化しました。

毛色は濃赤褐色、和牛としては大型です。

メスの体高は132cmで体重590kg前後です。

肉質は繊維が粗く、脂肪交雑も黒毛和種に比べて劣ります。

日本短角種の最大の特徴は、粗飼料の利用性に富み、かつ北日本の気候・風土に適合していることです。

また、放牧適性が高く、粗放な放牧でも野草を採食する能力が優れています。

性質も温順で、夏期間は放牧し、冬期間はサイレージや乾草の給与でよく、飼育農家にとっては、水田や畑作物の栽培で忙しい夏は山に放牧しておけばよいので、手間がかからないという利点があります。

雌牛は産乳量に優れ、子育てがよいのも特徴です。

無角和種は、山口県阿武(あぶ)郡で在来和牛をアバディーン・アンガス種によって改良して生まれた品種です。

無角和種は、山口県阿武(あぶ)郡で在来和牛をアバディーン・アンガス種によって改良して生まれた品種です。

大正9年に、広島県七塚原の、農林省畜産試験場中国支場で生産されたアバディーン・アンガス種と和牛の一代雑種のオスが山口県に貸し付けられ、これが発端になり、以来アンガス種による改良が続けられました。

大正12年には標準体型が作成され、翌年に登録が開始されました。

昭和5年には、イギリスからアバディーン・アンガス種のオスを輸入してさらに改良、無角防長種として名を高め、昭和19年に無角和種として認定されました。

毛色は黒毛和種よりも黒が強くなっています。

鼻鏡や蹄も黒く、完全に無角で、体の幅が広く、腿はよく充実、四肢は短く、全体に丸みを帯びており、典型的な肉用牛型をしています。

体格は小型で、オスの体高は145cmで、体重980kg、メスの体高は128cmで、体重580kgくらいです。

和牛の中では比較的早くから肉用に重点をおいて改良がすすめられており、増体速度が速く、飼料の利用性も良好です。

ただ肥育がすすむと皮下脂肪が厚くなりやすく、肉質の面では脂肪交雑やきめなどが黒毛和種に比較すると劣っています。

熊本系の毛色は黄褐色単色で体下部、四肢内側、眼、鼻の周辺が淡い。高知系は「毛分け」と称する角、蹄、眼瞼、舌、尾房、肛門などの黒い牛が好まれている。

熊本系の毛色は黄褐色単色で体下部、四肢内側、眼、鼻の周辺が淡い。高知系は「毛分け」と称する角、蹄、眼瞼、舌、尾房、肛門などの黒い牛が好まれている。

体格は黒毛和種に比べてやや大きく、雌130cm、体重470kg(雄で140cm、750kg)。

中躯の伸びが良く、後躯も充実している。

1日増体量1000~1200g、枝肉歩留60~63%程の産肉能力を持つ。筋繊維はやや太く脂肪沈着も黒毛和種に劣るが、耐暑性に優れ、粗飼料利用性がかなり良い。

肉色はあずき色、脂はβカロテンが沈着した薄いクリーム色で、赤身肉中に8~15%の適度な脂肪を含む。

エネルギー含量の多い穀類を多給するとすぐに太って脂っこい肉質になる傾向にある。

ビタミンA(βカロテン)とビタミンE(αトコフェロール)が豊富で、霜降り部分の脂肪酸のn6/n3比率が低く、健康に良い脂肪酸バランスが特徴である。

原産地は中国の浙江省(セッコウショウ)の金華市といわれています。

原産地は中国の浙江省(セッコウショウ)の金華市といわれています。

もともと金華市で作られている中国ハム「金華火腿」を作るためだけに特別に育てられた小柄な豚のことです。

また、顔にはしわが多くクシャっとした感じで、垂れた耳とお腹が印象的な体型をしています。

金華豚の豚肉は、他の豚にはない味・コク・香りを持っているといわれています。

金華豚から作られる金華ハムがもっとも有名ですが、金華豚の旨みと舌触りはそのまま食べても十分美味しく食べられる上質なものです。

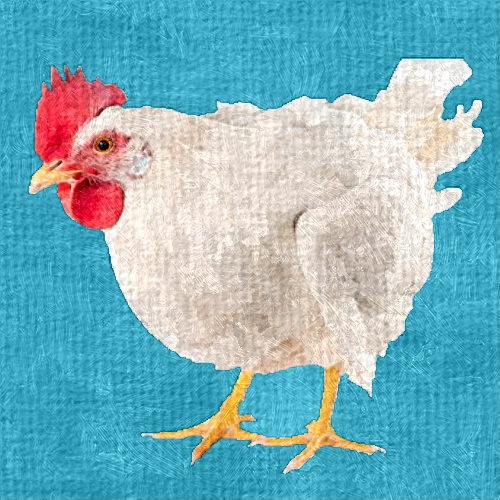

オーストラロープは、1890年代から1900年代はじめにかけて、卵肉兼用種の黒色オーピントンがオーストラリアで多産に改良されたもので、体重はオーピントンより小さい。

オーストラロープは、1890年代から1900年代はじめにかけて、卵肉兼用種の黒色オーピントンがオーストラリアで多産に改良されたもので、体重はオーピントンより小さい。

肉用としても卵用としても能力が高いが、特に採卵用に改良が進められた結果、卵用種として見られることが多い。

イギリスの古い品種で、ブラーマ、コーチンなどのアジア種や銀灰色ドーキングの交配で作られました。

イギリスの古い品種で、ブラーマ、コーチンなどのアジア種や銀灰色ドーキングの交配で作られました。

イギリスでは肉用重点の卵肉兼用種として幅広く飼育されており、おいしい肉質に定評があります。

ビーフ・カラー・スタンダードの略で、「牛肉の色」を評価する基準です。

カラーチャートで示したもので、7ランク中No.3~5が最良です。

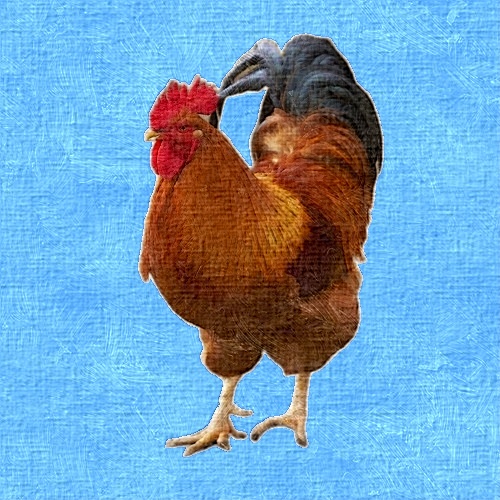

サソー社は赤鶏系の育種に専門化した会社で、フランス国内の高級肉であるラベル・ルージュ市場の60%以上のシェアを持っています。

サソー社は赤鶏系の育種に専門化した会社で、フランス国内の高級肉であるラベル・ルージュ市場の60%以上のシェアを持っています。

肉質、旨味、美味しさは日本の地どりに匹敵しております。

フランス原産の純粋黒鶏、プレノワールは、鶏肉の世界基準といわれるフランス農水相の「ラベル・ルージュ」の認証を受けた黒鶏です。

アメリカのニューハンプシャー州でロードアイランドレッド種から分離して作出されました。

アメリカのニューハンプシャー州でロードアイランドレッド種から分離して作出されました。

羽色はロードアイランドレッド種よりやや淡いコロンビア斑、とさかは単冠です。産卵数は180-200個で、肥育性にも優れています。

アメリカ原産。

いわゆる「サシ」のことで、胸最長筋についてビーフ・マーブリング・スタンダード(B.M.S)の12段階の基準で 5~1の等級に区分され、背半棘筋及び頭半棘筋の状態を参考にする。

| 等級 | B.M.S.№ | 脂肪交雑評価基準 | |

| 5 | かなり多いもの | No.8 ~ No.12 | 2+ 以上 |

| 4 | やや多いもの | No.5 ~ No.7 | 1+ ~ 2 |

| 3 | 標準のもの | No.3 ~ No.4 | 1- ~ 1 |

| 2 | やや少ないもの | No.2 | 0 |

| 1 | ほとんどないもの | No.1 | 0 |

| B.M.S.№ | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 |

| 等級区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||

ライトサセックス(卵肉兼用種)の雄とロードアイランドレッド(卵肉兼用種)の雌を交配した鶏種です。

ライトサセックスは英国サセックス州の品種で、交配種としても価値の高い品種です。

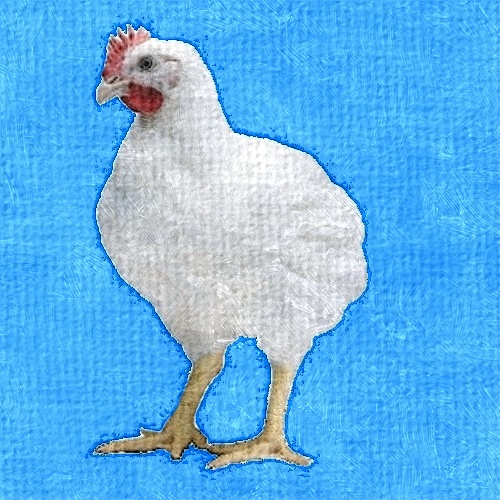

アメリカのCobbVantress社で育種改良された肉用鶏。

アメリカのCobbVantress社で育種改良された肉用鶏。

株式会社 松阪ファームが原種鶏を輸入しています。

非常に飼料効率がよく、安く・安全・安心である低カロリー高タンパクな品種です。

短期間で急速に成長させる狙いで作られた品種である。徹底した育種改良の研究により、自然界の鶏は成鶏に達するのに4~5ヶ月かかるところを、この種類は40~50日で成鶏に達する。

その急激な成長により30%近くは体を支えることが難しく歩行困難となり、3%はほとんど歩行不能となっている。

なお、心臓にも負担がかかり、100羽に1羽は心臓疾患で死亡する。

なので、牧場では餌の量を制限し負担が掛かりにくい様な飼育方法を行っています。

昭和60年代に台湾から輸入したのが始まり。

血統は中国のバブコーチンや烏骨鶏などの交配。

平成11年7月に地鶏肉の農林規格(特定JAS)が施行され、「在来種由来の血液百分率が50%以上」の項目が当てはまらないため、「地鶏」の分類から外れる。

鉛色の脚としっかりした味が特徴。

赤色マレー種×褐色レグホーン種×アジア系在来種

アメリカのロードアイランド州およびマサチューセッツ州で品種改良されたニワトリである。

羽毛は赤褐色で身体堅強であり、年間200個以上を産卵するが日本国内での飼育数は余り多くなく主に品種改良の交配親としてよく利用されている。

赤い卵(褐色卵)を産む。

卵肉兼用種であるが、現在では採卵用と採肉用とそれぞれに適した系統が作られている。

*wikipediaより

アメリカ原産

アメリカのマサチューセッシュ州原産です。

黒白のシマ模様があり、脂ののった肉質と強い繁殖能力が特長です。

イギリス原産の「インディアンゲーム」を、アメリカで日本の大型シャモと交配・改良された品種です。

歯ごたえがあり、ジューシーな肉質が特長です。

アメリカ原産です。

「黄斑プリマスロック」の突然変異で白色が出たといわれています。

世界で最も多く飼育されている、現在のブロイラー改良における雌系の代表的品種です。

アメリカで日本の大型シャモと交配・改良された「赤色コーニッシュ」が原種です。

現在のブロイラー改良における雄系の代表的な品種です。

全身が白く、もともと闘鶏用種のため、胸の肉付きがよく発育がよいのが特長です。

| 等級表 | 肉質等級 | |||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 歩留等級 | A | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 |

| B | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | B-5 | |

| C | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 | |

歩留等級とは、生体から皮、骨、内臓などを取り去った状態の肉(枝肉)を部分肉に加工したときの、優劣を等級表示したものです。

| 等級 | 項目(歩留) |

| A | 部分肉歩留が標準より良いもの |

| B | 部分肉歩留の標準のもの |

| C | 部分肉歩留が標準より劣るもの |

「脂肪交雑」、「肉の色沢」、「肉の締まり及びきめ」、「脂肪の色沢と質」の4項目で決定します。

前3項目の判定部位は、第6~第7肋骨間切開面における胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋の断面。

「脂肪の色沢と質」の判定部位は、切開面の皮下脂肪、筋間脂肪、枝肉の外面及び内面脂肪です。

肉質等級の区分は5区分であり、等級呼称は肉質の良好なものから5、4、3、2、1の5段階で評価されます。

| 等級 | 脂肪交雑 | 肉の色沢 |

肉の締まり 及びきめ |

脂肪の色沢と質 |

| 5 | かなり多い | かなり良い | かなり良い

かなり細かい |

かなり良い |

| 4 | やや多い | やや良い | やや良い やや細かい |

やや良い |

| 3 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |

| 2 | やや少ない | 標準に準ずる | 標準に準ずる | 標準に準ずる |

| 1 | ほとんどない | 劣るもの | 劣り

粗い |

劣るもの |

「ハイポー」とは「ハイブリットポーク」からきています。

「ハイポー」とは「ハイブリットポーク」からきています。

オランダで計画的に育種改良された優れた品種の名前です。

長年研究しつくされて生まれた「ハイポー豚」は色んな品種のいいとこ取りをした豚です。

生物の場合は、異なる品種を交配することにより、雑種である子が両親より優れた遺伝的能力を得る「雑種強勢」という現象を利用してより優れた品種を作り出しています。

ハイポー豚は、この雑種強勢を利用し、「四元交配」と呼ばれる方法で作り出されたまさに理想的な豚なのです。

異なる種のかけあわせで産まれてきたで子の能力が、両親より優れた遺伝的能力を有する雑種強勢という現象を利用して、人間が求める理想に近い豚を産出しようとして出来上がったものです。

毛色は黒単色で褐色を帯び、体の下部、四肢内側が淡い。鼻鏡、蹄、舌も黒く、有角。

体型はやや小型で、雌の体高130 cm、体重450 kg程度(雄で140 cm・700 kg程度)。

全般的に肉用種としては後躯が淋しく、欧州系の肉牛のような丸尻は少ない。1日増体量は800 g、枝肉歩留62 %程。

肉質は世界最高と称され、筋繊維が細く、脂肪沈着は密である。一般的な肉用種としては歩留がやや低く、上級肉としての後躯の肉量がやや不足気味でロース芯面積も細い。

連続した産出能力に優れ、早熟で結核に対する耐性も強いが、粗飼料の利用性は低い。

コツワルドジャパンが提供する種豚は英国JSR Geneticsより導入し、日本の市場に合った種豚改良を行っております。

コツワルドジャパンが提供する種豚は英国JSR Geneticsより導入し、日本の市場に合った種豚改良を行っております。

世界40カ国以上に種豚を供給しているJSR Geneticsは、供給先の膨大なデータを集約し、独自のBLUPプログラムを用いて育種価予測を行い、確実な遺伝的改良を行っています。

日本の市場の要求に合わせて改良されたGPの後代であり、雑種強勢の現れたコツワルドPSは繁殖形質に大変優れており、さらに強健性も兼ね備えています。

1962年、イギリスの6人の養豚農家が自分の農場で使用する種豚の品種を改善することを目的として、Pig Improvement Company (PIC)を設立しました。

1962年、イギリスの6人の養豚農家が自分の農場で使用する種豚の品種を改善することを目的として、Pig Improvement Company (PIC)を設立しました。

PICを日本語訳すると「豚改良会社」となります。

豚を改良するために特に重要なことは「遺伝的能力」と「健康」です。

PICはこの2つを改善するためのプログラム作りをイギリスのケンブリッジ(Cambridge)大学とエジンバラ(Edinburgh)大学にお願いしました。

「ケンボロー(Camborough)」とはこの2つの大学の名前を組み合わせて命名された種豚のことです。

以来、優れた能力を持つ「ケンボロー豚」はイギリスに留まらず、世界中の国々で生産販売されるようになりました。

今では世界60数カ国で生産される肉豚の頭数は年間5千万頭以上に達しています。

食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようする衛生管理の手法です。